-

据英国《新科学家》杂志网站17日报道,英特尔公司研制出世界上最大的神经形态计算机Hala Point。它包含11 52亿个人造神经元,分布在1152个Loihi 2芯片上,每秒能进行380万亿次突触操作。英特尔公司希望,这种旨在模拟人脑处理和存储数据方式的计算机能提高人工智能(AI)模型的效率和能力。

-

4月16日,广东省应用场景机会清单发布暨人工智能技术赋能产业发展对接活动在广州市黄埔区举行。会上发布了2024年广东省应用场景机会清单。本次活动由广东省发展改革委主办,广州开发区管委会、黄埔区人民政府及长城战略咨询承办。

-

4月17日,记者从国网甘肃电科院获悉,该院技术成果“涂镀层检测技术研究与应用”获评中国能源研究会第二届能源行业高价值专利(技术)成果典型案例。

-

4月18日,记者从电子科技大学信息与量子实验室获悉,近日,该实验室研究团队与清华大学、中国科学院上海微系统与信息技术研究所合作,在国际上首次研制出氮化镓量子光源芯片,这也是电子科技大学“银杏一号”城域量子互联网研究平台取得的又一项重要进展,相关成果发表在《物理评论快报》上。

-

4月17日记者获悉,西南化工研究设计院有限公司(以下简称西南院)煤气化制10亿标方 年天然气项目甲烷化工艺包审查会日前在四川成都召开。专家组对工艺包进行审查并提出优化建议。

-

眼下正值中药材春耕种植的大好时节。在宁夏、甘肃、新疆等地,一种以微生态调控为核心的根茎类中药材根腐病生物防控技术,正在加速示范与推广应用。

-

记者4月17日从中核集团获悉,该集团海南核电与核动力院联合研发的“次临界刻棒技术”近日圆满完成国内首次工程应用。这标志着我国成功掌握该技术,并成功实现工程应用。该技术规避了机组大修启动物理试验的非计划停堆风险,同时节约了大修关键路径时间,具有广阔推广前景。

-

加拿大科学家研制出迄今已知速度最快的相机,其能以每秒156万亿帧的速度拍摄图像。这种相机使科学家能管窥飞秒(万亿分之一秒)内发生的现象,从而帮助他们打造超快的磁存储设备,并开创超声波医疗新领域。相关论文已经发表于新一期《自然·通讯》杂志。

-

记者16日从安徽大学获悉,该校集成电路学院吴秀龙课题组与北京大学杨玉超教授课题组合作,利用动态忆阻器的动力学行为,开发了一种生物学可解释的特征提取单元,用于提取语音事件信号时空特征,并基于此单元成功构建了语音识别硬件系统进行实验验证。相关研究成果日前在线发表于国际学术期刊《科学?进展》上。

-

“当前库容29 4亿立方米,未来3天流域平均降雨0 1毫米,来水可控,可通过发电削峰。”4月13日,国网湖南电力调度人员利用水库调度自动化系统对所负责的三大水库进行实时调度。

-

4月15日,苏州东菱振动试验仪器有限公司自主研制的100吨电动振动试验系统通过鉴定。在中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定会上,中国科学院院士胡海岩、翟婉明领衔的7位行业权威专家一致认为,ES-1000型(100吨)电动振动试验系统是我国自行研制的单台最大推力的电动振动试验装备,获得多项国家发明专利,具有完全自主知识产权。

-

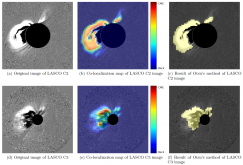

记者16日从中国科学院国家空间科学中心获悉,基于机器学习,该中心科研人员提出了一种日冕物质抛射识别与参数获取的新方法。该方法对预报灾害性空间天气具有重要意义。相关研究成果在线发表于《天体物理学杂志增刊》。

-

4月16日,记者从中国海油获悉,我国自主研发的全球首套“一体式水下井口系统”在文昌海域海试应用成功。该系统可以使水下钻井时的表层建井阶段提速超40%,有效解决传统水下井口系统工程难度大、作业时间长和成本高等问题,实现海上油田更加经济有效开发,对推动我国海洋石油工业高质量发展具有重要意义。

-

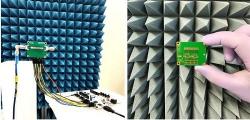

英国科学家研制出一款创新性无线通信天线。这款数字编码动态超表面阵列(DMA)原型结合了超材料的独特特性与复杂的信号处理能力,可为数据传输提供新性能峰值,有望助力未来6G通信网络的实现。相关研究论文发表于新一期《IEEE天线与传播开放杂志》。

-

近日,“漏电保护纵向选择性和横向选择性智能试验系统”(以下简称“漏电保护选择性智能试验系统”)在山西焦煤汾西矿业水峪煤业首试成功。“该系统的成功应用,提高了煤矿漏电保护功能的可靠性和灵敏度,可有效预防人身触电和漏电流引发的瓦斯爆炸事故,大大提高了该矿安全生产水平。”该系统发明人郭春平表示。

-

4月15日,在国网湖北电科院青山实验基地,技术人员胡伟按下电弧产生器开关,一束耀眼的电弧随即产生,几秒钟后,控制实验装置主电源的集成开关自动跳闸,及时避免了电弧火灾发生。

-

蔓菁,是我国青藏高原藏族和西南地区彝族群众传统种植的作物,归十字花科芸薹属,具有药用、食用、饲用等价值。一直以来,人们并不清楚以蔓菁等为代表的高原植物,缘何能适应高原的强紫外光辐射。要解析其分子机制,也颇费思量。

-

4月15日,伴随着南雨棚最后一道面漆涂刷完成,新建汕头站一期工程南北两侧雨棚饰面效果整体亮相。从空中俯瞰,站房一期屋面中央镶嵌的巨型“钻石”状天窗,正在阳光照耀下熠熠生辉。

-

日前,记者从西藏自治区农业农村厅了解到,拉萨市彭波半细毛羊保种场被认定为第二批自治区级农业种质资源保护单位,承担起畜禽种质资源保护的主体责任。

-

能快速导出伤口黏性渗出液的敷料来了。记者15日从中国科学院理化技术研究所获悉,该所科研人员开发出一种新型伤口敷料——自泵油水凝胶敷料。该敷料具有水化水凝胶通道,能够快速单向导出伤口过量黏性渗出液,促进伤口愈合。相关研究成果在线发表于《先进材料》杂志。